首先,青蒿入藥,源自于中醫藥的傳承與發展。

青蒿,最早記載在《神農本草經》,但神農氏并不能細致的記載青蒿的形態,故,后世并未能辨析屬于那個基質。在南朝弘景,越唐代蘇敬,都不曾記錄其到底是何種植物。宋代本草中《本草圖經》記載:“人亦取雜諸香菜食之,至夏高三、五尺;秋后開細淡黃花,花下便結子,如粟米大,八、九月間采子,陰干。根、莖、子、葉并入藥用,干者炙作飲香,尤佳。”沈括《夢溪筆談·藥議》中記載到:“蒿之類至多,如青蒿一類,自有兩種,有黃色者,有青色者。《本草》謂之青蒿,亦有所別也。陜西綏銀之閑有青蒿,在蒿叢之閑,時有一兩株,迥然青色,土人謂之‘香蒿’。莖葉與常蒿悉同,但常蒿色綠,而此蒿色青翠,一如松檜之色;至深秋,馀蒿并黃,此蒿獨青,氣稍芬芳。”沈括先生記載下把入藥青蒿外觀形態有所區別。

由此可見,青蒿入藥,遠古時期已有記載,而且,至少有兩個不同的類別。

青蒿(圖片來源:《本草綱目(白話手繪彩圖典藏本)》)

(圖片摘自網絡,如有侵權請聯系刪除)

其次,青蒿的廣泛應用,是在現代醫學體系下的守正創新和發展延伸。

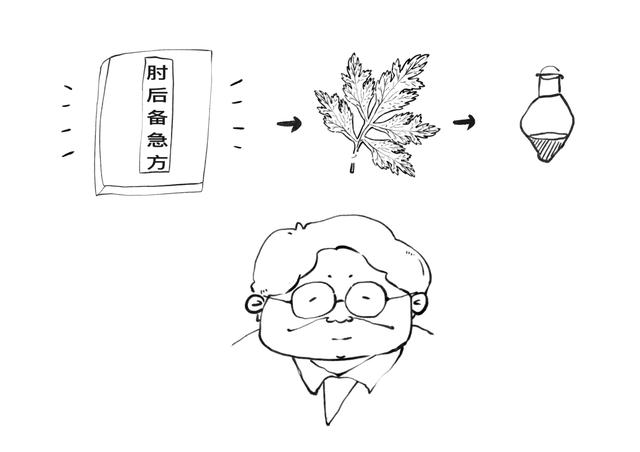

在現代醫學的科學引導和創新發展上,上古的青蒿為中醫藥所用,最負盛名的莫過于東晉葛洪《肘后備急方》所載治寒熱諸瘧方“青蒿一握。以水二升漬,絞取汁。盡服之。”而以屠呦呦先生因發現青蒿素榮獲諾貝爾生理學或醫學獎,轟動一時,是現代醫學體系下的偉大創新之一。

有傳,屠先生在“523項目”歷經坎坷之后從葛氏“絞汁”服法中獲得了靈感,取得了關鍵性突破。受古書啟發,屠呦呦先生認為青蒿中抗瘧的化學成分不是簡單的“水煎煮”能提取出,而改用了脂溶性提取,自此項目取得了突破性進展。青蒿素,由此面世,青蒿也因此不期然的闖入了現代世人的視野。

(圖片摘自網絡,如有侵權請聯系刪除)

青蒿素的發現在2015年諾貝爾獎委員會將諾貝爾生理學和醫學獎正式授予中國科學家屠呦呦,以表彰她在抗瘧新藥青蒿素研究中的卓越貢獻。

這一發現,凝聚著青蒿素團隊抗瘧的科研心血和承載的歷史使命,也創造了中醫藥發展史上新的里程碑,是祖國醫學走向世界、打造中國傳統醫學特色的閃亮名片,既是來自傳統中藥的禮物!它也為中國帶來了第一枚諾貝爾醫學獎,形成了一張中國醫藥特色的名片。

屠呦呦與青蒿素的發現和應用,這是傳統中醫藥在現代醫學體系下的偉大創新。

正如大咖所言,青蒿與青蒿素的發現,是五千年中華傳統中醫文化與現代科學文化的技術結晶,是五千年傳統中醫藥的傳承發展與最現代醫學的守正創新的典型代表。

傳統醫學的現代應用上,特別是在規模化的現代畜禽養殖生產中,青蒿的應用,尤其是在針對性應對組織原蟲(也稱醫學原蟲)的防控上,具有廣泛的開發應用前景,如家禽白冠病(包括白住細胞蟲病),畜禽圓環病、弓蟲病和血紅細胞蟲病等,同時也包括在對增強機體免疫系統功能等方面的應用上。

(圖片摘自網絡,如有侵權請聯系刪除)